ペットとして人気が高まっているうさぎについて、基本知識を身につけたいと考えている方は多いのではないでしょうか。愛らしい外見と穏やかな性格で多くの人に愛されているうさぎですが、その生態や特徴について詳しく知っている人は意外に少ないものです。

うさぎの基本知識を学ぶことで、これらの動物がどのような特性を持ち、なぜペットとして適しているのかを理解できるようになります。また、野生のうさぎとペットとして飼育されているうさぎの違いを知ることで、より深くうさぎという動物について理解を深めることができるでしょう。

さらに、うさぎと人間の関わりには長い歴史があり、現在のペットうさぎの品種改良に至るまでの過程を知ることで、うさぎの基本知識がより豊かになります。

この記事の要点

- うさぎの身体的特徴と生態について理解できる

- 野生うさぎとペットうさぎの具体的な違いがわかる

- うさぎの品種改良の歴史と発展過程を学べる

- 現代におけるうさぎとの適切な関わり方を知ることができる

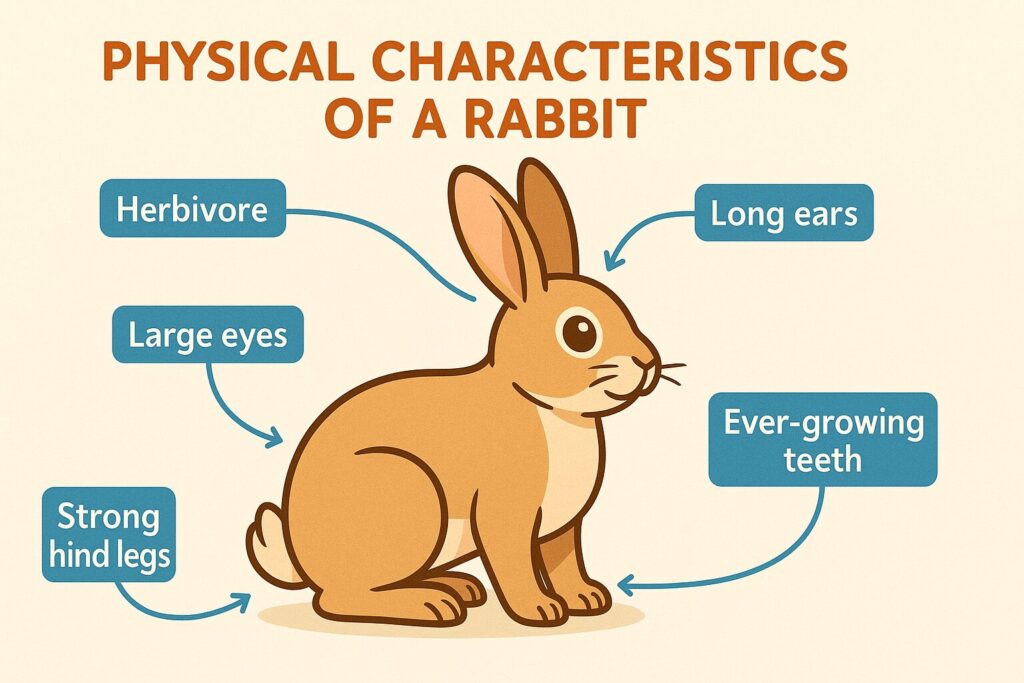

うさぎの基本知識と身体的特徴

草食動物としての身体構造の特徴

うさぎは完全な草食動物であり、この食性に適応した独特な身体構造を持っています。最も特徴的なのは、消化器官の発達した構造です。特に盲腸は胃の約10倍もの大きさを持ち、草や繊維質の食べ物を効率的に分解するための重要な器官となっています。

草食動物として進化したうさぎは、常に肉食動物からの脅威にさらされてきました。そのため、素早く逃げるための強力な後脚と、危険を察知するための優れた感覚器官を発達させています。後脚は前脚の約2倍の長さがあり、時速50キロメートル以上で走ることができる運動能力を持っています。

また、うさぎの骨格は軽量化されており、体重に対する骨の割合は犬や猫よりも低くなっています。これにより機敏な動きが可能になる一方で、骨折しやすいという特徴も持っています。

常生歯と消化器官の独特な仕組み

うさぎの歯は「常生歯」と呼ばれ、生涯にわたって伸び続ける特殊な構造を持っています。これは硬い植物繊維を噛み続けることで歯が摩耗するため、それを補うための進化的適応といえるでしょう。上顎には4本の切歯があり、そのうち2本は小さな「小切歯」と呼ばれる独特な歯を持っています。

消化に関してはさらに興味深い特徴があります。うさぎは「盲腸糞」という特殊な排泄物を再び食べる習性を持っています。この行動は「食糞」と呼ばれ、腸内細菌によって作られたビタミンB群やタンパク質を効率的に吸収するための重要な生理現象です。

盲腸での発酵によって、セルロースなどの消化しにくい植物繊維を分解し、栄養価の高い物質に変換することができます。このような独特な消化システムにより、うさぎは植物だけで必要な栄養を得ることができるのです。

聴覚と視覚の優れた感覚器官

うさぎの耳は単なる聴覚器官以上の役割を果たしています。約3キロメートル先の音まで聞き取ることができる優れた聴力を持ち、左右の耳を別々に動かして360度の範囲から音を捉えることができます。さらに、耳には多くの血管が通っており、体温調節の役割も担っています。

視覚については、視力自体は0.05~0.1程度とそれほど高くありませんが、視野の広さに特徴があります。ほぼ360度の視野を持ち、頭上の天敵も察知できる構造になっています。また、色の識別については青と緑の2色型色覚を持っており、薄暗い環境でも物を見ることができる優れた夜間視力を備えています。

鼻の感覚も非常に発達しており、においを通じて食べ物の安全性を判断したり、仲間を識別したりすることができます。常に鼻をひくひくと動かしているのは、周囲の情報を嗅覚で収集しているためです。

運動能力と骨格の特性

うさぎの運動能力は非常に高く、ジャンプ力においては体長の約10倍の距離を跳ぶことができます。この能力は強力な後脚の筋肉と、軽量な骨格構造によって実現されています。また、急激な方向転換も得意で、ジグザグに走ることで天敵から逃れることができます。

一方で、うさぎの骨格は軽量化のため非常に繊細です。体重に対する骨の比率は約7%程度で、これは犬や猫の約半分にあたります。そのため、不適切な抱き方や高い場所からの落下により、容易に骨折してしまう可能性があります。

このような身体的特徴から、うさぎは上り坂を得意とする一方で、下り坂では前のめりになりやすく、転倒の危険性が高くなります。これらの特性を理解することは、うさぎの基本知識として重要な要素といえるでしょう。

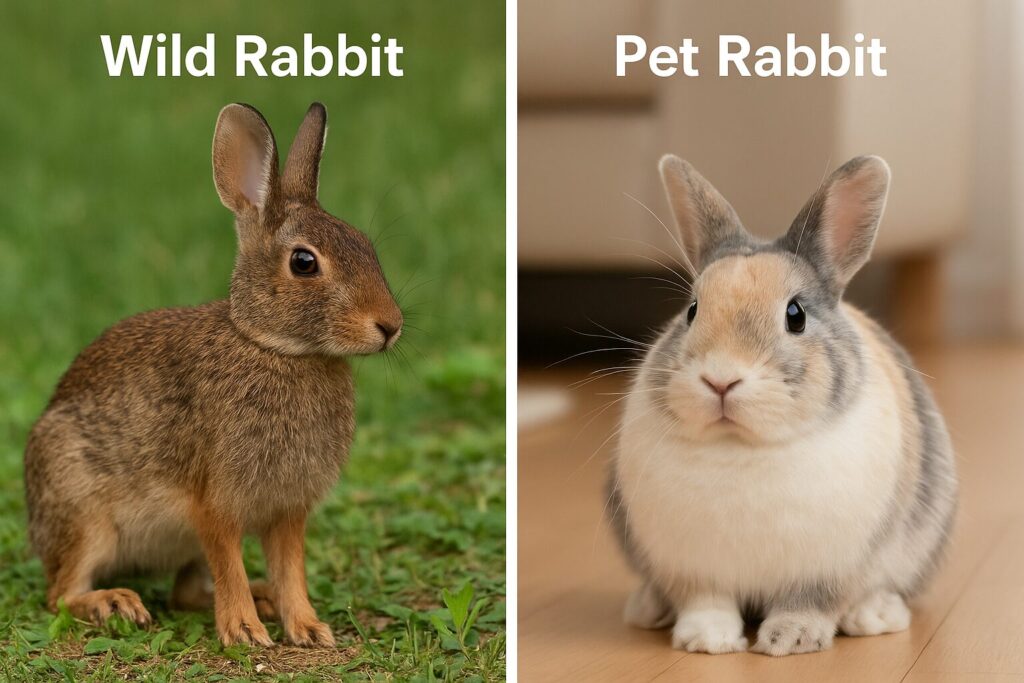

うさぎの基本知識:野生とペットの違い

野生うさぎの生態と生活環境

野生のうさぎは厳しい自然環境で生活しているため、ペットのうさぎとは大きく異なる特徴を持っています。日本に生息する野生のうさぎは主にニホンノウサギで、これらは地下に巣穴を掘る習性を持たず、木の根元や藪の中で休息します。

野生環境では常に天敵の脅威にさらされているため、筋肉質で引き締まった体型をしています。足も体に対して長く、スマートで機敏な動きが可能です。また、警戒心が非常に強く、群れで行動することで危険を察知し、互いに警告し合います。

季節による環境変化にも適応しており、冬季には毛色が変化する種類もいます。食べ物についても、利用可能な植物を幅広く摂取し、時には樹皮なども食べることがあります。繁殖についても、環境の変化に応じて調整される自然なサイクルを持っています。

ペットうさぎの品種と特徴

ペットとして飼育されているうさぎは、主にヨーロッパのアナウサギを祖先とする品種です。長年の品種改良により、野生のうさぎとは大きく異なる特徴を持つようになりました。体型は丸みを帯びてかわいらしく、毛色や耳の形も多様な品種が存在します。

代表的な品種には、小型のネザーランドドワーフ、垂れ耳が特徴的なホーランドロップ、長毛種のアンゴラウサギなどがあります。これらの品種は、それぞれ異なる特徴と性格を持っており、飼育者の好みや環境に応じて選択することができます。

性格についても品種改良により、人間に対して友好的で温和な性質が強化されています。また、繁殖についても年間を通して発情するように改良されており、野生のうさぎとは大きく異なる特徴を持っています。

行動パターンと性格の相違点

野生のうさぎは本能的に警戒心が強く、人間に対しては常に逃げようとします。群れで行動することが多く、危険を察知すると仲間に警告音を発して知らせます。また、縄張り意識も強く、自分の生活圏を守るために攻撃的になることもあります。

一方、ペットのうさぎは人間との生活に適応するよう品種改良されているため、比較的穏やかな性格を持っています。飼い主に対しては甘えるような行動を見せることも多く、撫でられることを好む個体も少なくありません。

ただし、ペットのうさぎも基本的な習性は野生のうさぎと共通しています。薄明薄暮性(明け方と夕方に活発になる)の行動パターンや、縄張り意識、階級制度などは、飼育環境でも観察することができます。

繁殖と子育ての違い

野生のうさぎは季節に応じた繁殖サイクルを持っており、春から秋にかけて繁殖活動を行います。子育てについても、天敵から身を守るため、母親は子どもから離れた場所で過ごし、授乳時のみ巣に戻る習性があります。

子うさぎは生まれた時から毛が生えており、目も開いた状態で生まれます。これは「早成性」と呼ばれる特徴で、天敵の多い環境で生き残るための適応といえるでしょう。生後約1ヶ月で独立し、厳しい自然環境で生活していくことになります。

ペットのうさぎは年間を通して繁殖が可能で、より多くの子どもを産むことができます。また、安全な環境で子育てを行うため、母親は子どもの側にいることが多く、より長期間の世話を行います。しかし、基本的な子育て行動は野生のうさぎと同様の特徴を持っています。

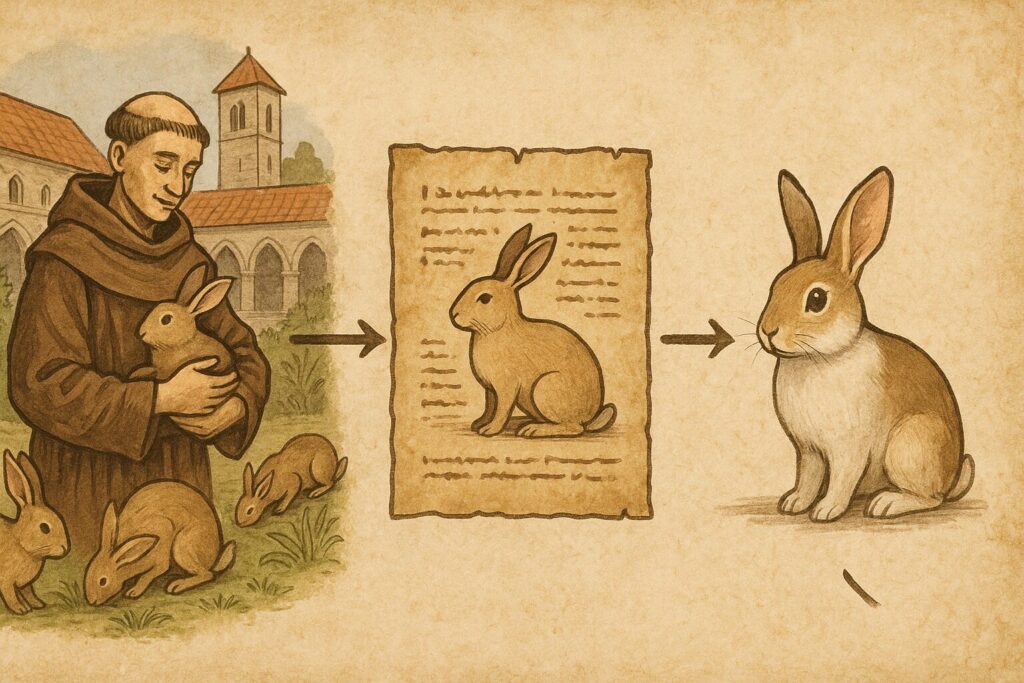

うさぎの基本知識:歴史と人間との関係

古代から中世の食用としての歴史

うさぎと人間の関係は古代にまで遡ります。古代ローマ時代から、うさぎは貴重なタンパク源として利用されてきました。特にヨーロッパでは、うさぎの肉は栄養価が高く、比較的飼育しやすい家畜として重宝されていました。

紀元前1100年頃のイベリア半島では、既にアナウサギの存在が確認されており、これらが後にペットうさぎの祖先となったと考えられています。当時のうさぎは完全に野生動物でしたが、人間はその価値を認識し、狩猟の対象として利用していました。

中世に入ると、うさぎの飼育技術が発達し、より組織的な飼育が行われるようになりました。この時期から、うさぎは単なる狩猟対象から、計画的に飼育される家畜へと位置づけが変化していったのです。

修道院での品種改良の始まり

うさぎの本格的な品種改良は、中世ヨーロッパの修道院で始まりました。修道士たちは宗教的な理由から肉食を制限されていましたが、うさぎの肉は魚と同様に食べることが許可されていました。このため、修道院では積極的にうさぎの飼育が行われました。

修道院での飼育により、うさぎは次第に人間に慣れ、より飼いやすい性質を持つようになりました。また、異なる個体を交配させることで、肉質の改良や成長速度の向上が図られました。これが現在のペットうさぎの品種改良の基礎となったのです。

この時期の品種改良は主に実用的な目的で行われましたが、結果として人間に親しみやすい性格のうさぎが育成されました。修道院という閉鎖的な環境で、人間との密接な関係の中で飼育されたことが、現在のペットうさぎの温和な性格形成に大きな影響を与えたといえるでしょう。

日本における飼育文化の発展

日本にうさぎが本格的に導入されたのは明治時代のことです。1872年頃から外来種のうさぎが輸入され、愛玩動物として大きなブームを巻き起こしました。この時期の「うさぎブーム」は投機的な側面もあり、珍しい毛並みや耳の形を持つうさぎが高額で取引されました。

明治から太平洋戦争にかけては、軍需毛皮を生産する目的からうさぎの飼育が奨励されました。この時期には「日本アンゴラ種」という独自の品種も作られ、日本独特のうさぎ飼育文化が発展しました。

戦後は食糧難の時代に肉用としての飼育が行われましたが、経済復興とともに再び愛玩動物としての地位を確立しました。現在では、うさぎは日本でも人気の高いペットとして定着し、多くの品種が飼育されています。

現代のペットとしての位置づけ

現代におけるうさぎは、完全にペットとしての地位を確立しています。犬や猫と並んで、コンパニオンアニマルとして多くの家庭で愛されています。品種改良により、外見の美しさだけでなく、人間との共生に適した性格も育成されています。

現在のペット用うさぎは、野生のうさぎとは大きく異なる特徴を持っています。年間を通しての繁殖能力、多様な毛色と体型、そして何より人間に対する親和性が高いことが大きな特徴です。また、室内飼育に適した小型の品種も多く開発されています。

うさぎの基本知識を学ぶことで、これらの動物が長い時間をかけて人間とのパートナーシップを築いてきたことが理解できます。適切な飼育環境と愛情深いケアにより、うさぎは現代の家庭において理想的なペットとしての役割を果たしているのです。

まとめ

うさぎの基本知識について、身体的特徴から野生とペットの違い、そして人間との長い関わりの歴史まで幅広く学んできました。草食動物として進化したうさぎの独特な身体構造や、野生環境での生存戦略、そして人間による品種改良の過程を理解することで、現代のペットうさぎがなぜ私たちの良きパートナーとなり得るのかがわかります。

適切な知識を持つことで、うさぎとのより良い関係を築くことができるでしょう。

コメント